自転車の青切符導入まで9カ月

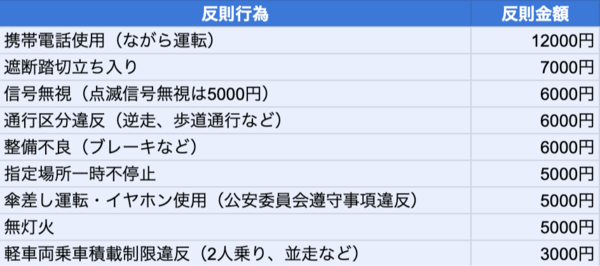

違反行為と反則金の一覧表

2026年4月1日から「自転車の青切符(交通反則通告制度)」が施行される。具体的な反則金額は、スマホを使用するなど「ながら運転」は1万2000円。信号無視は6000円。歩道通行や逆走は6000円。一時不停止は5000円。傘差し、イヤホンで音楽、無灯火は5000円。二人乗りや並んでの走行は3000円……。

これらの反則金の中で、特に注目を集めているのが「歩道通行」への反則金だ。ネットには「車が恐いから歩道を走ってる」「子どもを乗せたお母さんや高齢者も車道を走れと?」といった不安と不満の声で溢れている。

警察庁によると、「自転車は、車道が原則」とする一方、次のようなケースは例外として認められるとのことだ。

・13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、身体の不自由な人が普通自転車を運転しているとき。

・道路工事や連続した駐車車両などのために車道の左側部分を通行するのが困難な場所を通行する場合や、著しく自動車の通行量が多く、かつ、車道の幅が狭いなどのために、追越しをしようとする自動車などの接触事故の危険性がある場合など、普通自転車の通行の安全を確保するためにやむを得ないと認められるとき。

警察庁資料よりダイヤモンド・ライフ編集部作成

今回の青切符導入によって「これまで歩道を走っていた自転車」が車道を走り始める……。私は車道に新規参入してくる自転車によって事故が増えるだろうと考える。このまま青切符を導入するだけなら、「歩道を歩く人」と「車道を走る車」の双方にとっても危険が増えかねないのだ。

ウーバー配達員として遭遇した実例から「青切符導入が道路交通に及ぼす混乱」について考えてみた。

私はウーバー配達員として7300回。出前館配達員として300回。あわせて7600回の配達を、すべて自転車(ママチャリ)で行ってきた。配達員として街を走っている際、私は自転車の危険運転を目撃しない日がない。

本人に悪気がない、危機意識がないパターンも多いような気がしており……。だからこそと言うべきか、余計にタチが悪いと感じている。例えばつい最近だと、私はこのような「ヒヤリハット」に遭遇した。

マジで勘弁して…。配達員が

高頻度で遭遇する危険走行とは?

その日、私は四角いバッグを背負いながら、国道2号線の車道を走行していた。私から見て左側、歩道には40代くらいの女性が電動自転車で走っていた。その女性は、後方を確認しないまま急に、車道側に飛び出してきた。慌ててブレーキを握ったので衝突することはなかったが、正直かなりヒヤッとさせられた。

こういった自転車の「車道への飛び出し」は、デリバリー配達員として働いている際、かなりの頻度で遭遇する。危険運転をすることばかりが取り上げられるデリバリー配達員だが、実は、危険運転に遭遇する機会が少なくないのだ。

あくまで私個人の体感値としては、後方確認のないまま車道へ飛び出してくる割合は属性によってかなり偏りがあると感じている。原因はわからないが、日ごろから車を運転している者なら、合流地点での確認作業は身体に染み込んでいるはず……。もしかしたら車道へ急に飛び出す人は、車の運転にあまり馴染みがない人なのかもしれない。

車道に飛び出す危険さえ認識できていない人は、より“安全”な歩道にも突入してくるはずだ。言うまでもなく、歩道を歩く人の危険は増す。

ここで問題なのは、危険運転をした本人がそのまま現場から立ち去ってしまうことだ。危険運転について反省する機会が与えられない以上、同じような危険運転を繰り返し、その度に周りが迷惑を受けることになる。最悪の場合は大事故につながるかもしれない。

自転車は“車両”だが

“自動車”ではない…だから危ない

一方通行の出口に設置されていることの多い、赤丸に白色の横線が入った「車両進入禁止」の標識を想像してほしい。ここに補助標識で「自動車・原付」となっている場合、この道を自転車は走行することができ……る。なぜなら侵入禁止の対象は自動車・原付だから。

ここで問題なのは、一方通行を逆走する形で進んでいく自転車には、一時停止の標識がない場合が少なくないことだ。つまり自転車からすると、標識に従って走行するだけでは、横から飛び出してきた車や自転車(優先道路側の車両)に衝突する危険がある。

一方通行の道(ただし自転車は走行できる)を進んでいくと⋯ 撮影=筆者

一方通行の道(ただし自転車は走行できる)を進んでいくと⋯ 撮影=筆者

信号のない十字路があり、左側から車で出くるが、「止まれ」は反対側にしか書いてない 撮影=筆者

標識に従うことは(当たり前だが)必要だ。けれど、標識に集中し過ぎて視野狭窄になったら逆に危ない。標識を守るのはもちろんのこと、視覚と聴覚をフルに使っていくこと。ケースバイケースで標識を「疑う勇気」が自転車の車道走行には求められる。

個人的に気になっているのが、日本の道路は「一時停止」の文字が薄くなった箇所があまりにも多いことだ。視覚的に「危ない」ことを判断しやすくするためにも、適宜塗り直してほしいのが本音だが……。予算は限られているわけで、責任をハード面の不備に押し付けるのも何かが違う気がする。

私たち国民にできることは、これまで以上に安全運転を心がけること。つまりハード面ではなくソフト面で対応していくことが、この国の現実的な最適解になるのではないか。

溝、段差、マンホール…

車道走行に潜むこれだけのリスク

現場に精通した配達員ならではの「自転車の車道走行のポイント」についても述べておきたい。

車道走行する際は自分のためにも相手(車のドライバー)のためにも、無理のない範囲で左側に寄って走行することが好ましいが、実は車道の左側には「溝」や「段差」があることも多い。車やバイクと違って自転車のタイヤは細いので、溝や段差に弱い。走行中にバランスを崩されないよう、目視で溝や段差を回避しつつ、自分の中で「この道を走るときは要注意だな」といった記憶を残してほしい。

特に雨の日はタイヤが滑るため、こういった溝や段差に影響を受けやすくなる。また雨の日は、早く目的地に到着したい気持ちから、走行を急いでしまう心理も生まれやすい。しかし雨に日はブレーキの利きが悪くなり、レインコートを着用すれば視界も悪くなる。

雨天では、マンホールの蓋も滑りやすくなるので、注意が必要だ。濡れたマンホールの上でハンドルを切ったり、ブレーキをかけたりすると、スリップの原因になることもある。筆者は雨の日のウーバー中、前方にあった障害物(ペットボトル)を避けるためにハンドルを切った際、マンホールの上でスリップして転倒しかけたことがあった。

とはいえ天気が晴れている日でも、例えば風が強い日は(誇張ではなく)身体を横に持っていかれることがある。車道にハミ出したり、路肩側にぶつかりそうになったことが、過去に私は何度もあった。

自然豊かな場所を走行している際、虫が目に飛び込んできたこともある。不測のトラブルが発生することを頭に入れながら走行してほしい。

なお車道を走っている際、路駐している車を避けるため、それまで以上に車道側に寄らなければいけない場合がある。このときは(当たり前の話に聞こえるだろうが)後方確認してほしい。必要に応じてその場で停止したり、自転車を押して歩道側に移動するなど、ケースバイケースで適切に対処してほしい。

路上駐車された車の真後ろで急に車道に飛び出すことも危険だ。車道を走っていた車が、自転車の飛び出しを予期しているとは限らない。路駐している車がドアを開けたタイミングと重なり、衝突する危険もある。

自転車は車体が小さく、運転者の体がむき出しになっているため、事故に遭うと大きな被害を受けやすい。車道における「交通弱者」であることを意識して走行してほしい。

青切符関係なく

「マナー違反」の見直しは急務

私は配達中に数え切れないほど、車道を逆走してくる人たちと遭遇してきた。彼ら彼女らの中には、すれ違う際に走行速度を緩めることなく、まったく道を譲ろうとしない人が混じっていた。おそらくその人たちからすると正面から車が来る=車道側に出るのが恐い=だから道を譲らないという構図があるのだろうが……。こういった運転は本当に危ないので、絶対に控えてほしい。

車のドライバーにもお願いがある。車道を走る自転車に対してクラクションを鳴らしたり、故意にスレスレの走行をすることは止めていただきたい。おそらく「邪魔だから」といった心理が影響しているのだろうが、煽り運転に驚いた自転車がバランスを崩し、大事故につながってしまう恐れがある。

歩行者、自転車、バイク、自動車……。すべての人が安心安全に移動するための「心構え」について、本記事をキッカケに改めて考えていただけたら嬉しい。

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

この他にも歩道の車両出入り口部や切下げ部に設置されているマンホール蓋で、勾配が付いている部分では、舗装と蓋の摩擦力の違いから歩行者は歩行時、特に自転車・バイク等はブレーキを掛けた時、転倒する可能性が高くなり、転倒時の勢いで車道に飛び出し、車両と接触する危険性があります。

それと、国交省の指針により、視覚障害者の方々の安全を守るために、歩道の歩行者出入り口と車両出入り口との違いを杖等で認識できるように、車両出入り口には5センチの段差を設けるようになりました。

それと道交法改正により自転車は車道を走行するようになり、歩道に乗り入れる際のスリップ転倒事故が増加しています。

弊社は、マンホール蓋と歩道の縁石のどちらにも滑り止め(防滑)加工を行っております。

歩道車両乗入れ口部や切下げ部に設置されている、マンホール蓋の防滑加工

https://t-ground.co.jp/wp/?p=6990

歩道車両出入り口縁石の視認性向上を兼ねた滑り止め加工

https://t-ground.co.jp/wp/?p=5553

滑り転倒事故には施設管理者も利用者の方々も充分ご注意を!

テック・グランドアップ 防滑施工事業のご紹介ページです。

倒事故撲滅!!防滑施工の重要性

弊社ホームページ https://www.t-ground.co.jp/